La Belle Aude, visite et dégustation

La Belle Aude, visite et dégustation

Visitez la célèbre usine de glaces artisanales avec ses salariés, découvrez comment sont fabriquées sorbets et crèmes glacées… et participez à la confection des nouveaux parfums lors d’une dégustation inédite.

Activité : Visite et dégustation de glaces

Avec : Christophe Barbier et les salariés de la Scop La Fabrique du Sud

Dates : Mercredi 30 octobre à 11h

La Scop La Fabrique du Sud a été créée par d’anciens salariés de Pilpa, à Carcassonne, après la fermeture de leur usine. Des produits nobles et locaux tant que possible, des recettes originales : les glaces de La Belle Aude ont ravi le cœur des Audois. Une histoire singulière et une aventure collective qui dure depuis plus de cinq ans.

« Il a fallu créer notre identité, revoir toute notre façon de travailler. On voulait faire un produit qui a du sens »

Contactez-les :

75 boulevard E. Branly ZI La Bouriette

11 000 Carcassonne

« La biodégradation est le seul recyclage parfait qui existe »

Nathalie Gontard travaille depuis trente ans sur les emballages alimentaires biodégradables. Cette chercheuse à l’Inra de Montpellier veut démontrer que l’emballage du futur sera produit et géré sur son propre territoire, dans un cercle vertueux d’économie circulaire.

« Je vois que vous êtes venue avec une bouteille en plastique… », pique Nathalie Gontard. Une provocation pour cette chercheuse spécialiste du développement de solutions de lutte contre la pollution plastique. À l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) Montpellier, au sein de l’unité ingénierie des agropolymères et technologies émergentes – qu’elle a elle-même créée en 2003 – c’est une véritable cheffe d’orchestre. La Montpelliéraine d’adoption coordonne de nombreux projets de recherche réunissant les compétences d’équipes internationales. Depuis le début de sa thèse en 1989, cette scientifique engagée a fait du développement des emballages alimentaires biodégradables son cheval de bataille.

La barquette marron tendue par Nathalie ressemble à s’y méprendre à une traditionnelle barquette en plastique. Elle présente pourtant la particularité de se décomposer totalement sous l’effet de micro-organismes. « La biodégradation est pour moi le seul recyclage parfait qui existe, il est éprouvé et sûr », assène-t-elle du fond de son fauteuil. Placée dans un compost domestique, elle se dégrade en quelques mois, une durée variable selon les conditions météorologiques. Il n’en reste au final que de l’eau et du dioxyde de carbone.

Une barquette conçue avec des résidus agricoles locaux

Ce n’est pas le seul atout de cette barquette. Dans les années 2000, Nathalie attire autour d’elle une dizaine de collègues de différents horizons – chimie, impact environnemental, sanitaire, sécurité alimentaire, etc. Cette pluralité de compétences permet à l’équipe de s’intéresser à un modèle d’économie circulaire : la barquette est entièrement fabriquée à partir de résidus agricoles locaux. On y trouve des biopolyesters produits par des bactéries qui poussent sur des effluents d’huileries par exemple, mélangés à des sarments de vignes broyés. « Nous avons choisi d’étudier une stratégie territoriale de gestion des déchets, la solution n’est pas de les envoyer au bout du monde ! »

Le plastique ne fait pourtant pas vibrer l’adolescente ardéchoise qui, bonne élève issue de la classe populaire, rêve de devenir médecin. Elle étudie finalement l’industrie alimentaire en DUT puis à Polytech’ Montpellier. « Le milieu industriel ne me plaisait pas, la liberté de création m’attirait vers la recherche », raconte-t-elle en repoussant une mèche blonde échappée de son chignon. L’étudiante entame une thèse sur un conservateur alimentaire, mais ne s’y retrouve toujours pas. Interpellée par les emballages présents dans son quotidien, Nathalie démissionne et décide d’écrire elle-même son projet de thèse. Jackpot chez Danone, qui lui finance ses recherches sur l’utilisation de protéines végétales pour fabriquer du plastique. La machine était lancée.

« Le plastique est un problème transgénérationnel :

chaque emballage que nous utilisons aujourd’hui

est légué aux générations futures »

Derrière d’imposantes lunettes rouges, son regard pétillant se durcit : « Le plastique est un problème transgénérationnel : chaque emballage que nous utilisons aujourd’hui est légué aux générations futures sous forme de petites particules. Je ne suis pas catastrophiste mais il est temps de prendre un virage. » Un problème dont personne ne veut prendre conscience au début de sa carrière, alors Nathalie joue des coudes pour défendre ses idées. Au Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) en 1994, elle initie des recherches sur l’utilisation traditionnelle de feuilles végétales comme emballage. En 2000, recrutée à l’université de Montpellier pour travailler sur les produits laitiers, elle crée plutôt un laboratoire dédié aux emballages biodégradables. « Personne ne voulait travailler sur le remplacement du plastique, alors j’affichais plutôt une thématique biomatériaux intelligents pour avoir des financements. » Pionnière, elle s’accrochera pendant des années. Le Laurier Défi scientifique 2017 trônant sur le haut d’une bibliothèque témoigne de la reconnaissance de ses pairs aujourd’hui.

À 54 ans, cette mère de famille s’impatiente : « Les décideurs incitent au recyclage ou à la consigne, mais pas à changer de matériau. C’est pourtant nécessaire pour que la société s’en empare. » Dans chaque projet, les industriels sont impliqués dès le début pour accélérer l’innovation.

« Entre la recherche et la disponibilité

en grande quantité, il y a un laps de temps énorme »

Si la faisabilité de l’emballage mis au point par l’Inra est démontrée depuis sept ans, l’équipe travaille depuis quelques mois sur un premier site pilote à l’échelle industrielle. « Entre la recherche et la disponibilité en grande quantité, il y a un laps de temps énorme, notamment pour pouvoir s’adapter aux spécificités territoriales. » Un rythme trop lent qui ne répond pas aux problématiques environnementales actuelles. Qu’importe : elle démultiplie ses efforts, par exemple en apportant son expertise à la Commission européenne. « Je viens également de finir une formation aux interactions sciences-société, ce sujet me passionne en ce moment. » Nathalie ne semble pas manquer d’idées pour attaquer de front ce problème de société. « La conception de l’emballage du futur doit prendre en compte son devenir à long terme. Le biodégradable est l’une des solutions, aux côtés d’une gestion territoriale des déchets pour nous responsabiliser sur notre mode de consommation. C’est un élément très important de progrès. »

Cet article a été publié dans le numéro #2 d’Oxytanie

Plastique, le grand emballement

Depuis 30 ans, dans son labo de chercheuse et sur tous les terrains du monde, Nathalie Gontard explore et scrute l’univers du plastique. Aujourd’hui, elle se rend à l’évidence : tous les recycleurs, tous les inventeurs de « nouveaux matériaux » ne suffiront pas à dompter la bête. Il faut supprimer la source du danger, couper le robinet de l’invention-inondation. Ce qu’il faut, c’est reconnaître notre addiction pour ralentir notre consommation jusqu’au strict nécessaire. Un défi tout à fait accessible, et que ce livre incite à relever dès aujourd’hui.

Depuis 30 ans, dans son labo de chercheuse et sur tous les terrains du monde, Nathalie Gontard explore et scrute l’univers du plastique. Aujourd’hui, elle se rend à l’évidence : tous les recycleurs, tous les inventeurs de « nouveaux matériaux » ne suffiront pas à dompter la bête. Il faut supprimer la source du danger, couper le robinet de l’invention-inondation. Ce qu’il faut, c’est reconnaître notre addiction pour ralentir notre consommation jusqu’au strict nécessaire. Un défi tout à fait accessible, et que ce livre incite à relever dès aujourd’hui.

Plastique, le grand emballement (Stock), 220 pages, 19,50€.

Pour aller plus loin

Rien trouvé.

Article extrait du numéro #2

Pierrot toujours vert de colère !

Vous avez inauguré une école Pierre Perret à Castelsarrasin, votre ville natale, en avril dernier. C’était un moment fort en émotion ?

Il y a 33 ou 34 écoles en France qui portent mon nom mais celle-ci était particulière parce que c’est là que j’ai fait mes premiers pas d’écolier, quand j’avais 6 ans. J’étais très ému de voir que la cour d’école et les bâtiments n’avaient pas changé. Rien n’a bougé ! Il ne manquait que les marronniers qui, eux, sont morts. Je me suis retrouvé avec cinq vieux copains avec lesquels j’avais usé les bancs de l’école et c’est vrai qu’il y en a de moins en moins. Je suis encore un des derniers à sévir sur une scène par exemple !

« Toute mon enfance a été accompagnée par la voix de l’Occitanie sortie de la bouche de ma grand-mère »

Vous habitez en Seine-et-Marne depuis longtemps, quels liens entretenez-vous avec l’Occitanie ?

Je ne me suis jamais tellement éloigné de mes racines. Ma grand-mère, dont j’étais très proche, ne m’a jamais parlé qu’en patois. Depuis des mois et des mois j’écris sa vie et quand j’arriverai au bout, ça sera truffé de mots de patois. Ça m’amuse beaucoup de retrouver la saveur de tous ces mots occitans. Dans ma chanson Je suis de Castelsarrasin, je chante « Mémé disait Moun Diou pitchou, té bas néga fas attentiou ! » à l’époque où j’allais en cours au conservatoire à Toulouse, elle trouvait mon saxophone tellement lourd pour moi qu’elle m’aidait à le porter jusqu’à la gare tous les matins. Toute mon enfance a été accompagnée par la voix de l’Occitanie sortie de la bouche de ma grand-mère.

Vous avez écrit Vert de colère, Donnez-nous des jardins… L’écologie, c’est un sujet qui vous a toujours tenu à cœur ?

J’ai été un des tout premiers à en parler dans mes chansons. Donnez-nous des jardins, c’était il y a quarante ans, Vert de colère il y a plus de vingt ans !

En 1973, à l’époque où j’étais déjà célèbre parce que j’avais derrière moi Le Tord boyaux, Les Jolies colonies de vacances, Le Zizi, etc., j’ai écrit une chanson qui a été le plus grand bide de ma vie : C’est bon pour la santé. C’était une dérision totale de tous les produits qu’on nous vendait déjà et qui commençaient à sentir très mauvais ! Dans toutes les radios où j’allais à l’époque avec mon disque on me disait « Mais ça n’intéresse personne mon pauvre vieux ! » Ça a pris des années avant que les gens prennent conscience de tout ça. C’est malheureux parce qu’il est déjà très tard, presque trop tard, pour réagir.

Et malgré tout, vous êtes toujours optimiste ?

Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide sinon je n’aurais jamais écrit une ligne, je ne me serais pas battu ! Or je n’ai jamais arrêté de me battre. Les bras en bas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui compte, c’est de commencer déjà soi-même. On ne peut pas compter toujours sur le voisin.

« Depuis plus de cinquante ans, on élève nos cochons, nos poules, nos lapins, on a des patates, des asperges, des fraises, des poiriers… Je vais à la pêche, je vais même chercher moi-même mes pissenlits, et je suis toujours là ! »

Et vous, vous faites comment justement chez vous ?

La première chose que j’ai faite quand je suis arrivé à Nangis, dans ma propriété, c’est de faire un potager, de planter des herbes fines, des salades et d’avoir trois poules pour avoir des œufs frais le matin. Ça a beaucoup amusé ma femme qui me disait : « Ah, il se prend pour Marie-Antoinette ! » En attendant, elle était bien contente de manger mes salades fraîches et des omelettes avec des œufs de la maison, ça avait un autre goût que ceux de l’épicerie ! Et je n’ai jamais arrêté. Depuis plus de cinquante ans, on élève nos cochons, nos poules, nos lapins, on a des patates, des asperges, des fraises, des poiriers… Je vais à la pêche, je vais même chercher moi-même mes pissenlits, et je suis toujours là ! 80 % des produits que l’on mange sont de la maison, le reste on l’achète à des petits producteurs, besogneux, sérieux, propres, dans leur tête et dans leur comportement. C’est la survie pour eux et pour nous.

« Les jeunes, ils comprennent très vite. Il faut éveiller les enfants à la nature plutôt qu’aux bêtises qu’ils regardent tous les jours sur leur tablette. Il faut leur montrer qu’il y a autre chose dans la vie. Pour moi, c’est ça le combat d’aujourd’hui »

Que faudrait-il faire pour aller encore plus loin ?

Déjà, il y a plus de trente ans, quand les instits de l’école du coin me demandaient s’ils pouvaient emmener les enfants voir Pierre Perret, je leur disais « mais Pierre Perret ça n’a pas beaucoup d’importance, je préfère qu’ils viennent voir mon poulailler et les légumes ». Les poules et les lapins dans le jardin, ça les épatait. S’il y a une façon de sauver la planète, c’est avec les jeunes, parce que les vieux, eux, ils sont trop cons (rires) ! Les jeunes, on les sensibilise à ces questions par l’éducation et ils comprennent très vite. Il faut éveiller les enfants à la nature plutôt qu’aux bêtises qu’ils regardent tous les jours sur leur tablette. Il faut leur montrer qu’il y a autre chose dans la vie. Pour moi, c’est ça le combat d’aujourd’hui.

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

L’info en +

Jamais très loin

S’il vit depuis longtemps en île-de-France, Pierre Perret revient régulièrement dans sa région natale. En juin dernier, il a donné le coup d’envoi du 22e festival éclats de voix, à Auch (Gers). Un concert à guichets fermés

Pour aller plus loin

Rien trouvé.

Article extrait du numéro #2

Au parc d’Orlu, le loup tel qu’il est

Ils ne pensaient pas le voir d’aussi près. Accroupis en silence dans le tunnel de vision, le « clou » de leur visite à la Maison des loups, les visiteurs peuvent les regarder dans les yeux, à travers une simple vitre. Une expérience forcément unique, mais sans sensationnalisme. Comme lors du nourrissage des loups, les soigneurs profitent surtout de ce moment pour apporter des informations et répondre aux questions du public. Une mission pédagogique à laquelle tient beaucoup Frédéric Mola, le fondateur et directeur du parc. « On n’est pas là pour impressionner. Quand on a eu l’idée de créer ce parc, il y a vingt-cinq ans, c’était pour accompagner le retour du prédateur en France dans un esprit de découverte, pour montrer le loup en toute objectivité. Le loup ne laisse personne indifférent. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, il intéresse tout le monde, il interpelle. »

« Personne ne veut revenir au Moyen Age,

quand il y avait 8 000 loups en France !

Mais il faut trouver un équilibre,

qu’on n’éradique plus jamais le loup en France »

Certains visiteurs viennent soigner leur peur du prédateur. D’autres, surtout les enfants, sont déçus de ne pas les approcher davantage. Mais si les loups du parc n’ont jamais connu la liberté (ils sont en captivité depuis au moins six générations), ils restent des animaux sauvages.

« Quand on travaille avec le loup, il ne faut pas avoir de problème d’ego », reconnaît Jérémy. Aucune complicité entre le soigneur et ses protégés, pas de petit numéro pour le public ni de petits noms. D’ailleurs, le protocole est clair. On n’entre qu’en cas d’absolue nécessité dans un enclos et jamais seul. L’animal est intelligent et extrêmement territorial. Quand les soigneurs entrent dans l’enclos, ils savent lui faire comprendre, en grognant et en hurlant, qu’ils ne sont pas les bienvenus. Pas de quoi intimider le jeune soigneur de 26 ans, entré au parc il y a six ans après une formation d’éducateur canin. Il s’est passionné pour le prédateur et son histoire avec les Hommes. « On a plus de comportements communs avec les loups qu’avec les singes, c’est cette proximité qui a fait que le loup est le premier animal que l’Homme a apprivoisé. On a projeté la part négative des humains sur le loup parce qu’au fond, il nous ressemble beaucoup. »

Quand il était gamin, Frédéric, lui, rêvait d’être ranger. La réalité en tant que garde national pour le ministère de l’Environnement, pendant trente ans, ne l’a pas déçu, bien au contraire. Mais aujourd’hui, à 56 ans, il se consacre entièrement à la Maison des loups. Depuis sa création, le contexte a bien changé. Arrivés à trois depuis l’Italie en 1992, les loups n’étaient qu’une dizaine à l’état sauvage en France au moment de l’ouverture du parc.

Ils sont autour de 500 aujourd’hui. Les tensions se sont accrues au fur et à mesure de leur avancée et des attaques sur les troupeaux. Il y a tellement de légendes et d’histoires sur les loups qu’il est important pour Frédéric de rétablir rapidement quelques vérités.

« Depuis un million d’années, le loup est génétiquement

programmé pour attaquer quand sa proie se met à courir.

Il ne joue pas. »

« Je ne suis pas un défenseur extrême du loup, d’ailleurs je ne pense pas appartenir à un camp ou à un autre. Je veux juste rappeler que si le loup n’est pas gentil, le loup n’est pas méchant non plus, explique-t-il calmement au groupe qui vient de s’asseoir dans le tunnel de vision. Comme les renards ou les ours, les loups ne sont pas sanguinaires. Ils répondent à des déclencheurs de prédation. Depuis un million d’années, le loup est génétiquement programmé pour attaquer quand sa proie se met à courir. Il ne joue pas. Depuis que l’Homme a commencé à élever des animaux, le loup, lui, n’a pas eu le temps de se reprogrammer. Il continue de fonctionner avec son instinct. » Et les Hommes ? « Les attaques du loup sur l’Homme, ça n’existe pas. Par contre, le loup en a très peur. Il a peur de sa verticalité. Le loup a été martyrisé depuis des millénaires par les Hommes ; il a assimilé la verticalité à la dangerosité. »

Chaque été, le parc d’Orlu accueille entre 45 000 et 50 000 visiteurs, mais l’hiver, les loups sont seuls. Au fond de la vallée, le soleil ne brille que quelques dizaines de minutes dans la journée ; le téléphone portable ne passe pas. « Ce n’est pas la même ambiance ! », sourit Denis.

Cet hiver, pour la première fois, c’est lui qui est chaque jour venu nourrir la vingtaine de pensionnaires et s’assurer que tout allait bien. S’occuper des loups, c’est « une corde de plus à mon arc », reconnaît l’éducateur canin de 35 ans, qui a été homme d’attaque, dresseur, éleveur et a même entraîné pendant quelques mois les chiens d’une unité spéciale de la SWAT, la police d’élite aux États-Unis. « Ça permet de décoder un peu mieux certains comportements chez les chiens, sans tomber dans les pièges anthropologiques. Le loup est la première espèce que nous avons réussi à domestiquer, il nous a aidés à chasser, à protéger notre territoire. Depuis que nous avons créé les chiens, le pacte avec les loups s’est rompu. »

« Comme tous les prédateurs,

le loup a une vraie place dans l’écosystème. »

Pas de fascination béate chez Denis, mais un respect certain pour ses « protégés ». « Comme tous les prédateurs, le loup a une vraie place dans l’écosystème. Il est opportuniste, il mange tout ce qu’il peut capturer. En s’attaquant aux plus faibles il permet aux maladies de ne pas s’étendre, il régule les populations de chevreuils qui, quand ils sont trop nombreux, provoquent l’érosion des rivières. »

Il sait que les moyens de protection ne font pas l’unanimité chez les éleveurs. « Il va falloir que ça s’arrête, d’opposer les uns aux autres. Ça fait vingt ans qu’on ne trouve pas de solution parce que personne ne joue le jeu ! » Pour Denis, il faut réapprendre aux Hommes et aux loups à vivre ensemble. « Il faut dresser nos loups ! Le loup se méfie de tout ce qui peut le blesser. Il faut qu’il se casse les dents sur les troupeaux, qu’il comprenne que le mouton, il ne faut pas s’en approcher. Quand le loup est installé, qu’il a pris ses habitudes, il est beaucoup plus difficile de le déloger. »

Des tirs d’effarouchements, des moyens sonores, des chiens patous ? « Il n’y a pas de solution miracle, c’est sûr. » Car rien n’est simple avec le loup. Même les tirs ciblés, autorisés exceptionnellement par l’État afin de protéger les troupeaux, s’avèrent contreproductifs. « Ils déstructurent et affaiblissent la meute. Et son moyen de défense, ça va être de se reproduire plus », explique Denis. Pour lui, une des clés, c’est la pédagogie.

Avec patience, il répond à toutes les questions que lui posent les visiteurs. Le rôle de chaque loup dans la meute. L’alpha, le meneur, qui seul a le droit de se reproduire. Mais l’omega aussi, moins connu, « le pacificateur, qui va recevoir les décharges d’agressivité des autres loups et va permettre à la meute de ne pas trop se bagarrer. » À Orlu, chaque espèce a son enclos. Mais s’ils ne se mélangent jamais, cela ne les empêche pas de communiquer entre meutes, le soir. « Le cri du loup est un moyen de se rassembler, un outil de cohésion. C’est aussi une façon de montrer aux autres qu’il ne faut pas venir. Il n’y aucun animal plus territorial qu’un loup ! »

« Il faut dresser nos loups. Il faut qu’il se casse les dents

sur les troupeaux, qu’il comprenne que le mouton,

il ne faut pas s’en approcher »

« Il faut savoir apprécier l’animal simplement pour ce qu’il est, un animal », confie Jérémy. Aussi passionné qu’il soit pour ses pensionnaires, Frédéric ne veut pas se résoudre à devoir trouver une utilité au loup pour justifier sa présence. « Je pense simplement qu’en tant qu’êtres humains on n’a pas le droit de supprimer une espèce. L’activité pastorale est importante et je la défends, mais la présence du loup aussi. Il a sa place dans l’écosystème. On sait bien qu’aujourd’hui on ne peut pas avoir une population disproportionnée. Personne ne veut revenir au Moyen âge, quand il y avait 8 000 loups en France ! Mais il faut trouver un équilibre, qu’on n’éradique plus jamais le loup en France. »

Cet article a été publié dans le numéro #2 d’Oxytanie (septembre-octobre-novembre 2019)

Pour aller plus loin

Rien trouvé.

Article extrait du numéro #2

Vivre avec le loup, cet ennemi invisible

Le tonnerre gronde quand nous arrivons à la ferme de la Doline. « La pluie va faire du bien ! », se réjouit Patrick en nous montrant les herbes jaunies autour de chez lui, une charmante maison en bois qui change des imposantes fermes en pierres que l’on a croisées jusqu’à présent. L’été vient à peine de commencer que l’eau manque déjà.

Au pays du Roquefort, Patrick et sa compagne élèvent bien des brebis mais pour la viande, des agneaux qu’ils proposent en vente directe à Millau et à Montpellier, en collaboration avec d’autres producteurs des grands causses. « On était les premiers à faire ça. Dans les années 90, c’était totalement nouveau », explique notre hôte en servant le café. Le label bio, ils l’ont obtenu en 2006, « mais c’était dans la logique, on a toujours pratiqué une agriculture raisonnée. C’est important de faire attention. Ce qu’on met dans le sol ici, on le retrouve direct au robinet ! Le plateau, c’est un vrai gruyère. »

Quand ils s’installent en 1985 à L’Hospitalet-du-Larzac, sur les dernières terres récupérées aux militaires, les nouveaux paysans partent de zéro. « Personne n’en voulait parce qu’il n’y avait rien ici, pas de maison, pas de bergerie. Il a fallu tout construire. » À 65 ans, alors que l’éleveur s’apprête à passer la main à son fils, c’est une autre lutte qui secoue le plateau. Même si l’orage est passé, c’est toujours un sujet électrique : le loup. Le prédateur a fait son apparition dans la région en 2017. Et sûrement plus tôt. « La première fois, c’était le 31 décembre 2014, se souvient-il. On a retrouvé treize brebis tuées. On a cru que c’était des chiens. À l’époque, on ne pensait pas au loup. » Mais en 2017, les attaques se multiplient sur les troupeaux. Particulièrement exposé, celui de Patrick paie un lourd tribut.

Sur ces causses irréguliers, parsemés de bosquets

et de haies touffues, on comprend aisément

pourquoi le loup a frappé si durement.

Il pourrait être à quelques mètres de nous

qu’on ne le soupçonnerait pas.

« Les éleveurs qui produisent le lait pour le Roquefort rentrent toutes leurs brebis l’hiver, mais pas nous. On les a toujours laissées dehors, sauf celles qui vont mettre bas. Notre bergerie était trop petite de toute façon. » Éparpillées sur plus de 300 hectares, les 350 brebis de la Doline subissent une douzaine d’assauts en quelques mois, parfois avec moins d’une semaine d’écart. Trente-cinq brebis sont tuées ou ont disparu. « Une catastrophe. »

Les nuages noirs toujours menaçants, Patrick nous emmène voir ses bêtes, à quelques kilomètres. Sur ces causses irréguliers, parsemés de bosquets et de haies touffues, on comprend aisément pourquoi le loup a frappé si durement. Il pourrait être à quelques mètres de nous qu’on ne le soupçonnerait pas. « Personne ne l’a jamais vu sur le plateau, même les chasseurs qui passaient la journée à surveiller. La brigade loup de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est venue des Alpes pendant une semaine mais elle n’a rien pu faire », s’exclame l’éleveur. Le canidé solitaire ne se montrera qu’en photo, capturé par un piège photographique.

« Tant qu’on n’a pas été attaqué on ne peut pas comprendre. Dès le lever du jour on va vite voir les bêtes, on ne sait pas ce qu’on va trouver, se souvient Patrick. Mon boulot, c’est éleveur, c’est pas d’euthanasier mes bêtes parce qu’elles sont en train d’agoniser. » Chaque attaque doit faire l’objet d’un rapport. L’ONCFS vient faire des prélèvements et des photos. Une fois le loup « non exclu », l’éleveur peut être indemnisé. « Mais ça ne compense pas le temps perdu et le stress. » Les brebis, elles aussi, sont traumatisées. Après une attaque, elles sont apeurées et craintives, difficiles à conduire. « Un jour, on m’a appelé pour me dire qu’il avait été tué lors d’une battue. » Les attaques se sont arrêtées.

« Mon boulot, c’est éleveur, c’est pas d’euthanasier mes bêtes parce qu’elles sont en train d’agoniser »

Le soulagement n’entame pas la détermination des éleveurs de la région. Les plus touchés et les plus remontés, réunis au sein du collectif Cercle 12, multiplient les manifestations et les opérations coup de poing. Dans le département le plus moutonnier de France, où les syndicats agricoles sont encore puissants, les cris d’alerte des éleveurs contre le loup font du bruit et résonnent jusqu’à Paris. Au point de bénéficier, en mai dernier, d’un traitement différencié. La zone Roquefort est déclarée « difficilement protégeable » (lire ci-dessous), avec des procédures d’autorisation de tirs simplifiées. « Pour lui tirer dessus, encore faut-il le voir ! J’ai un fusil mais je ne m’en suis jamais servi. C’est pas notre boulot de chasser. Il faudrait qu’on ait notre propre brigade loup dans la région. L’État doit prendre ses responsabilités. Ce qu’on comprend, à force, c’est qu’il faut qu’on se démerde tout seuls ! »

L’hiver dernier, pour la première fois, les brebis de la Doline ont dormi à l’abri dans un hangar tout neuf. Même s’ils n’ont pas envie de l’admettre, les éleveurs se sont déjà adaptés. « Les parcours ont changé, confie Patrick. Sur le plateau, 1 500 hectares n’ont pas été pâturés cette année. » Il a aussi expérimenté des colliers venus d’Afrique du Sud qui émettent des ultrasons en cas d’attaque… Mais impossible de savoir si ça a vraiment fonctionné. « Pour protéger les troupeaux il faudrait douze patous, un aide-berger, des clôtures partout… Ce n’est pas possible. Ici les gens se baladent, c’est ouvert, et puis si c’est pour finir enfermés dans des coins fortifiés c’est pas la peine ! »

Ironie du sort, c’est l’élevage extensif

qui pâtit le plus du prédateur

Ironie du sort, c’est l’élevage extensif qui pâtit le plus du prédateur. Les consommateurs qui privilégient le plus souvent cette agriculture de plein air, respectueuse de l’animal et de l’environnement, sont aussi les premiers à se réjouir du retour du loup. Un paradoxe qui fait bouillir l’éleveur. « Les gens, en ville, ils ne savent pas le boulot qu’on fait mais ils veulent nous dire comment on doit le faire ! Moi je n’ai rien contre le loup mais il faut savoir quel type d’agriculture on veut. Je ne vois pas comment on pourrait continuer comme ça. »

Depuis l’année dernière, à l’initiative du Cercle 12 et de la Mutualité sociale agricole, Patrick ouvre ses portes aux visiteurs pendant l’été. Avec sept autres éleveurs, ils veulent sensibiliser le grand public sur la réalité de leur métier et leur détresse face aux attaques. « À un moment, on s’est demandé s’il ne fallait pas changer de production. C’est dur d’en arriver là quand on s’investit depuis tant d’années. » Mais même s’il est content de prendre sa retraite bientôt, « pour avoir plus de temps pour faire d’autres choses » (comme chanter au sein du chœur d’hommes Mescladis, une de ses passions), Patrick nous quitte les yeux brillants, heureux et bien droit dans ses bottes, au milieu de ses brebis : « On a fait un véritable choix de vie quand on s’est installé ici et même si c’est dur, on n’en changerait pour rien au monde. »

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie (septembre-octobre-novembre 2019)

Une zone « difficilement protégeable »

Comme l’avait ardemment demandé le monde agricole, l’État a délimité cette année une zone difficilement protégeable au sein d’un front de colonisation dans l’Aveyron, l’ouest de la Lozère, un peu de Tarn et de l’Hérault. « C’est un traitement particulier parce que ce qui se fait dans le sud du Massif Central n’a pas grand-chose à voir avec les Alpes, a justifié Xavier Doublet, le préfet référent pour le loup. Il a été pris en compte qu’il était plus difficile de se protéger ici. » Au sein de cette zone, les tirs de défense et de prélèvement du loup peuvent être autorisés sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection. Il s’agit d’une expérimentation, qui a vocation à être réversible. L’autre demande des éleveurs, une brigade loup localisée dans le Sud Aveyron, a elle été refusée faute de crédit.

Pour aller plus loin

Rien trouvé.

Article extrait du numéro #2

Juste une question d’équilibre

Ne cherchez pas, il n’y a pas de truc, ni de magie. Seule la gravité maintient la structure en équilibre. « C’est juste de la physique, et beaucoup de maîtrise », sourit Loïc, alias SP Ranza, son nom dans le monde du stone balancing, cet art d’empiler des pierres pour créer des œuvres surprenantes et éphémères. Il suffit d’un coup de vent pour s’en rendre compte. D’ailleurs, ce jour-là, il souffle un peu trop fort sur les bords de l’Agout, où le jeune homme nous fait une démonstration. Assis dans la rivière, imperturbable, il commence à poser les pierres les unes sur les autres. Pas verticalement, ce serait trop simple. Ce qui fait toute la magie du stone balancing, c’est cette déstructuration qui donne cette impression que les pierres sont en lévitation.

« J’ai découvert la méditation en même temps que le stone balancing, mais ce n’est pas un hasard car les deux sont complémentaires. Pour faire du stone balancing, je dois être moi-même en harmonie »

« Le cerveau humain ne peut concevoir l’équilibre que quand il est vertical ; c’est le déséquilibre qui crée l’étonnement mais il n’y a rien de magique, tout le monde peut le faire. Il faut simplement être attentif aux détails de la pierre, aux petites aspérités qui peuvent servir de point d’appui. Puis il faut apprendre à être totalement dans le présent, à mettre toute sa conscience dans son toucher », explique SP Ranza.

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Toutes les créations de SP Ranza sont visibles sur sa page Facebook https://www.facebook.com/HarmonyGravity et son compte Instagram :https://www.instagram.com/harmonygravity

L’info en +

Qu’est-ce que le stone balancing ?

Le stone balancing, ou stone stacking, a de plus en plus d’adeptes dans le monde. « C’est l’une des plus anciennes formes d’art », explique James Craig Page, l’organisateur du championnat d’Europe de Dunbar, remporté par SP Ranza en avril. Un art accessible à tous, qui n’utilise que des matériaux trouvés dans la nature et la gravité. Comme la méditation, qui lui est souvent associée, sa pratique aurait de nombreux bienfaits. « Une collaboration spontanée avec la nature » : c’est aussi comme cela que la décrit le Canadien Michael Grab, une des figures de cette « passion créatrice devenue un mode de vie ».

Pour aller plus loin

Rien trouvé.

Article extrait du numéro #2

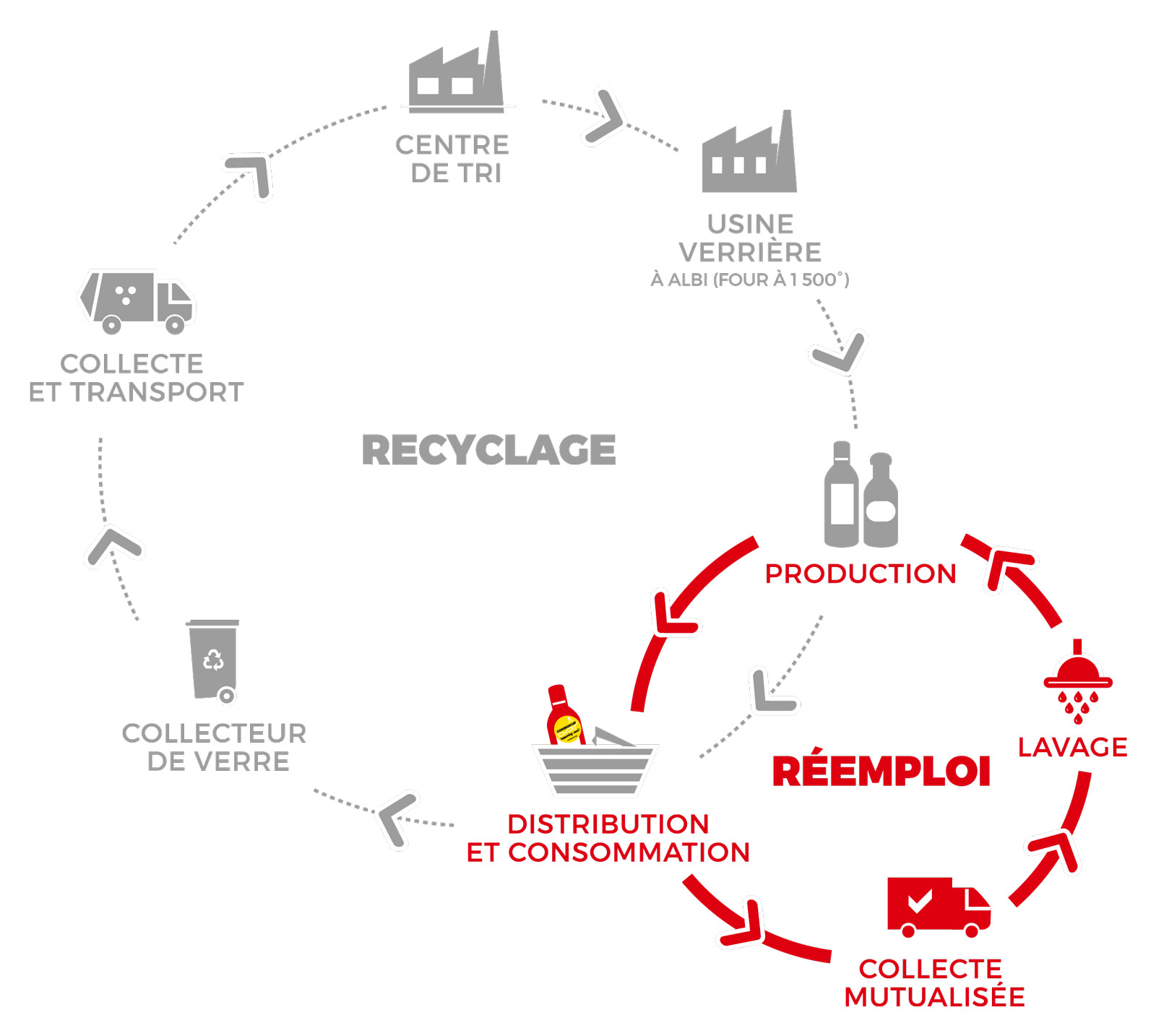

« Pourquoi casser des bouteilles en parfait état ? »

Peux-tu expliquer la genèse du projet ?

J’ai travaillé pendant de nombreuses années dans la grande distribution en France et à l’étranger, mais aussi à Biocoop. Quand je suis arrivée à Toulouse, il y a deux ans, j’avais envie de m’investir dans un projet de territoire. C’est comme ça que j’ai répondu à un appel à projets du Parcours de l’incubateur Première Brique sur la thématique de l’économie circulaire. L’idée de la consigne m’est venue rapidement, car cela faisait longtemps que j’étais sensible au non-sens de la pratique du recyclage des bouteilles en verre. Pourquoi les casser alors qu’elles sont en parfait état ? J’ai proposé l’idée de créer un réseau de consignes et elle a été sélectionnée. J’ai donc pu commencer à étudier le concept plus en profondeur.

« L’accueil a été très positif. La volonté de changer de modèle est perceptible et les volumes de bouteilles largement suffisants. Mais il faut changer de façon de procéder et ça ne se fait pas du jour au lendemain »

Quels ont été les retours de ton étude de faisabilité ?

Que ce soient les producteurs de vins, les brasseurs, les entreprises logistiques, les usagers et les distributeurs, l’accueil a été très positif. La volonté de changer de modèle était perceptible et les volumes de bouteilles largement suffisants. Mais nous avons estimé que la mise en place de ce réseau prendrait tout de même un certain temps avant d’être totalement viable. Il faut changer de façon de procéder et ça ne se fait pas du jour au lendemain.

Qu’est-ce qui t’a inspiré ?

Rapidement, j’ai pris connaissance du réseau consigne qui met en lien tous les projets français autour de cette thématique. Je me suis beaucoup documentée, j’ai étudié d’autres projets déjà installés en France. Il y en a de plus en plus qui émergent.

Quel volume est nécessaire pour que ce réseau fonctionne ?

Sur la région toulousaine, nous avons estimé qu’il fallait collecter 700 000 bouteilles par an. Ce sont 700 000 bouteilles qu’il faut par ailleurs laver et revendre, ce qui implique que les producteurs soient prêts à les racheter et que les usagers soient prêts à les retourner. C’est là que le temps est précieux pour faire évoluer les habitudes. Un autre point déterminant, c’est la qualité de la bouteille elle-même. En effet, pour être réutilisable jusqu’à vingt fois, elle doit être plus lourde et plus épaisse. Donc ce réseau ne peut pas fonctionner avec toutes les gammes de bouteilles. Beaucoup doivent évoluer vers plus de durabilité.

Comment fonctionne le recyclage du verre dans la région ?

Comment fonctionne le recyclage du verre dans la région ?

À Toulouse, les débris de verre déposés dans les récup’verre sont transportés jusqu’à la verrerie d’Albi pour être triés, lavés et brûlés à 1 500°C pendant 24 heures. Ensuite, ils servent en partie à fabriquer de nouvelles bouteilles. En effet, il n’y a qu’une partie, le calcin, qui sera réutilisé pour fabriquer de nouvelles bouteilles, soit 30 % de la bouteille initiale. Le reste sert à fabriquer du goudron pour les routes par exemple. Pour fabriquer de nouvelles bouteilles, il y a besoin de matières brutes comme du sable ou du silicium.

La verrerie d’Albi fabrique essentiellement des bouteilles haut de gamme. Des bouteilles de spiritueux qui partent ensuite partout dans le monde. Elles sont donc loin d’être revendues sur le territoire, et c’est bien de le savoir, car on cherche à nous faire croire que les taux de recyclage sont extraordinaires. En vérité, le modèle est loin d’être optimal. Les verreries fonctionnent en « ligne produit » en fabriquant une même gamme de bouteilles. Les producteurs doivent donc parfois s’approvisionner bien en dehors du territoire pour avoir une ligne de bouteille spécifique. Par exemple, nous avons rencontré un producteur ariégeois qui doit se fournir aux Émirats arabes unis !

Quel est le coût énergétique ?

En 2009, le cabinet de conseil Deroches Consultant a publié une étude au sujet des bouteilles des Brasseries Meteor*. Elle compare une bouteille consignée par rapport à une bouteille recyclée et démontre que le gain environnemental pour la bouteille consignée est de 79 % d’émission de CO², de 73 % d’énergie primaire et de 33 % d’eau de gagnée par rapport à une bouteille recyclée.

Évidemment, il faut que la bouteille consignée soit utilisée dans un périmètre restreint, tout simplement car le coût énergétique pouvant être imputable à la consigne, c’est le coût du transport et le nombre d’utilisations de la bouteille.

Pourquoi la consigne a laissé la place au recyclage ?

Dans les années 80, avec l’arrivée de nouveaux emballages plastiques et du Tetra, les industriels se sont engouffrés dans cette manne, car c’était innovant, plus léger et ça permettait de développer de nouveaux marchés, plus lointains. Le problème, c’est que parallèlement, ça générait énormément de déchets et les collectivités ont commencé à tirer la sonnette d’alarme en tant que gestionnaires du traitement des déchets. C’est là que la « Responsabilité élargie des producteurs » a été mise en place. On a décidé à ce moment-là d’appliquer une taxe aux emballages pour ensuite la reverser aux collectivités pour leur permettre de pouvoir gérer le maximum de déchets. En Allemagne, la question s’est posée à la même époque et le pays a fait le choix de la consigne obligatoire. C’était donc un choix politique bien que la consigne perdure toujours en France dans les cafés, hôtels et restaurants.

En quoi consistait l’expérimentation et quels sont les retours attendus ?

L’expérimentation s’est faite sur trois mois avec nos quarante partenaires (vingt producteurs, vingt distributeurs et deux entreprises logistiques). On pouvait retrouver dans ces enseignes quelques gammes de bouteilles de 75 cl consignées, repérables par un petit sticker jaune. Les clients étaient invités à ramener leurs bouteilles rincées sur les lieux de vente. Ensuite, les deux entreprises de logistique géraient la collecte. Les bouteilles ont été envoyées au lavage à Bordeaux, car il n’existe pas de station de lavage à Toulouse.

Notre objectif est de valider les coûts logistiques, organisationnels, mais aussi le taux de retour des bouteilles et déterminer si le projet est viable. La seconde étape de l’expérimentation va consister à prospecter de nouveaux producteurs et distributeurs en vue d’obtenir un volume suffisant pour pouvoir installer une station de lavage sur notre territoire d’ici fin 2020.

« Beaucoup d’industriels ne sont pas prêts à changer de modèle. C’est donc aux consommateurs de faire évoluer la norme par leur pouvoir d’achat au sens propre »

Ressens-tu des signes annonciateurs d’un changement de paradigme pour ce modèle du recyclage ?

L’adhésion des consommateurs à la consigne des bouteilles en verre sera un signal fort ! Il est navrant de voir encore des projets changer leur emballage pour adopter le plastique. Ceci prouve que beaucoup d’industriels ne sont pas prêts à changer de modèle. C’est donc aux consommateurs de faire évoluer la norme par leur pouvoir d’achat au sens propre. Si les industriels constatent que les produits consignés rapportent plus d’argent que les autres, le changement se fera de lui-même. Cela reste une niche pour l’instant, mais je suis persuadée que sur le long terme, la consigne peut bel et bien être un élément de différenciation.

(*) L’entreprise Meteor produit de la bière en Alsace. Les bouteilles de 75 cl sont consignées et réutilisées en moyenne 19 fois, c’est-à-dire qu’une bouteille peut circuler pendant plus de six ans.

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Zéro déchet : faire sa transiton : un guide pratique de six pages et une recette dans le numéro #2 d’Oxytanie

Pour aller plus loin

Rien trouvé.

Article extrait du numéro #2

Ça roule pour le vrac !

Qu’est-ce qui roule, qui sent bon et qui vous demande de venir avec votre poche ? C’est L’épicerie du kangourou ! Depuis le 24 juin, la première épicerie itinérante zéro déchet du Gers sillonne les petites routes du département, avec chaque jour une ou deux étapes. Le principe : vous venez avec vos propres contenants (poches en tissu, bocaux, boîtes, etc.) et Anne-Sophie vous sert les produits dans la quantité que vous souhaitez, au gramme près. Et si vous n’avez pas de contenant, vous en trouverez en vente ou en consigne au camion.

« J’en avais marre de devoir aller à Auch ou à L’Isle-Jourdain pour faire mes courses, mais ça n’aurait pas été viable d’ouvrir une épicerie dans un petit village. Et en ville, ça n’aurait pas été très utile ; on trouve de plus en plus de vrac. Là, je peux toucher un public plus large, aller où il y a un vrai besoin »

Il a fallu un an à la pétillante jeune femme pour concrétiser son projet, qu’elle mûrissait depuis bien plus longtemps. Elle qui vit à la campagne, comme de nombreux Gersois, avait à cœur de créer un commerce de proximité. « J’en avais marre de devoir aller à Auch ou à L’Isle-Jourdain pour faire mes courses, mais ça n’aurait pas été viable d’ouvrir une épicerie dans un petit village. Et en ville, ça n’aurait pas été très utile ; on trouve de plus en plus de vrac. Là, je peux toucher un public plus large, aller où il y a un vrai besoin. Dans certaines communes, il n’y a rien d’autre ! À Gimont ou à Cologne par exemple, j’ai des clients qui font toutes leurs courses au camion. »

Le déclic après un voyage à bornéo

Sur les étals colorés conçus sur mesure, des produits d’épicerie sèche (farines, sucre, pâtes, etc.) et liquide (huiles, vinaigre), des produits d’entretien et d’hygiène… mais aussi des accessoires zéro déchet dont certains qu’Anne-Sophie fabrique elle-même, comme les charlottes à saladier et les mouchoirs en tissu. Les incontournables poches en tissu, elles, sont réalisées par une couturière d’Aire-sur-l’Adour, dans les Landes.

C’est à Bornéo, en Asie du Sud-Est, que cette grande voyageuse a eu le déclic il y a sept ans. Choquée de voir des palmiers à perte de vue là où il n’y avait que de la forêt. « J’ai arrêté l’huile de palme sur-le-champ, du coup j’ai arrêté les cosmétiques aussi ! Et puis de fil en aiguille j’ai fait mes propres produits. Je me suis lancée dans le zéro déchet il y a trois ans. Je ne suis pas extrêmiste, comme tout le monde je fais ce que je peux. » Une « envie de concret » qui la décide à prendre un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. La post-doctorante abandonne la recherche en écologie pour monter sa petite entreprise. « Avec beaucoup de maths et d’informatique, j’étudiais l’impact de l’agriculture sur l’environnement. Tous les polluants qu’on utilise passent dans les sols puis finissent dans l’océan. » Forcément, Anne-Sophie privilégie les bons produits et les petits producteurs, qu’elle aime aller rencontrer elle-même. Plus d’un tiers des références du camion sont locales. Du bio mais pas seulement. « Faire du bio, ce n’est pas juste avoir le label. Tous les produits que je propose, je sais pourquoi je les ai choisis, et je ne renierai pas mes principes pour ajouter des références ou avoir des produits moins chers. » De bon conseil, elle partage avec plaisir ses petites recettes et ses découvertes : les shampooings naturels et solides de Kaolin, une toute jeune société installée à Pujaudran ; les farines de blé ancien et de sarrasin bio d’un petit producteur d’Aubiet ; ou encore des pâtes bio de lentilles vertes de Goutz, au cœur du Gers… mais aussi de délicieux sablés qu’elle a dénichés en Lozère.

La douce mélodie des bocaux

Cet été, le camion était de sortie sept jours sur sept. La jeune épicière ne manque pas d’énergie. « J’adore l’ambiance de certains marchés, c’est très familial. J’aime être au contact des gens, ça me plaît d’aller à leur rencontre chez eux, là où ils se trouvent. On a un tout autre rapport. » Certains jours elle a aussi stationné son camion près des festivals. Cet hiver, à la demande de groupes de parents, elle fera les sorties d’école. « Je m’a-dap-te ! Avec mon camion je vais où je veux ! », rigole Anne-Sophie. Sur une semaine, elle parcourt ainsi entre 350 et 400 kilomètres, bercée par la douce mélodie des bocaux qui s’entrechoquent à l’arrière. Une affaire qui roule !

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Zéro déchet : faire sa transiton : un guide pratique de six pages et une recette dans le numéro #2 d’Oxytanie

L’info en +

Où la trouver ? Mirande, Auch, Fleurance, Gimont, Cologne, Lectoure, La Ferme en coton. Et d’autres à venir. Son planning est en ligne sur son site et sa page Facebook.

Pour aller plus loin

Rien trouvé.

Article extrait du numéro #2

La plongée engagée

Dès notre arrivée, Delphine donne le ton. « Pas de bouteille en plastique sur le bateau, on peut vous prêter des gourdes si vous n’en avez pas ! » Les plongeurs du jour sont mis directement dans le bain : ici, c’est zéro déchet pour tout le monde. « Même notre principal fournisseur de matériel nous livre les commandes sans aucun emballage plastique. Ils ont un peu râlé quand on leur a demandé la première fois, mais maintenant ils sont habitués. Et on n’est plus les seuls ! »

Quand Delphine et Julien ont quitté Paris pour Banyuls-sur-Mer il y a neuf ans, ils n’ont pas mis de côté leur mode de vie et leur engagement personnels, bien au contraire. Ils ont créé un centre de plongée à leur image : écolo, militant et humain. Ça n’a pas été facile au début. « On nous prenait pour des hippies », rigole Delphine, qui s’occupe de la partie administrative, de l’accueil et des réservations. Son mari, lui, emmène les plongeurs à la découverte des fonds marins de la réserve de Cerbère-Banyuls et forme aussi de futurs moniteurs. Delphine est extravertie, tous deux partagent des valeurs et un engagement de longue date. Pas question pour le couple de sacrifier ses convictions, ni la vie de famille (ils ont quatre enfants). « On pourrait avoir un deuxième bateau, il serait plein sans problème, remarque Delphine. Mais ce n’est pas ça qui nous intéresse. »

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

L’info en +

12 conseils pour plonger éco-responsable

-

- N’ayez pas le prix comme seul critère de sélection. Choisissez une agence de voyages qui adhère à une charte éthique et un centre de plongée responsable, concerné par la protection des fonds marins.

- Informez-vous sur le site et les écosystèmes marins que vous allez découvrir.

- Ne jetez rien par-dessus bord.

- Refusez les assiettes et les gobelets en plastique.

- Veillez à bien fixer les détendeurs de secours, consoles et manomètres, afin qu’ils n’endommagent pas la faune et la flore.

- Choisissez des palmes courtes, peu agressives, et palmez doucement pour ne pas heurter la vie fixée.

- Ne prélevez rien, sauf des images.

- Ne harcelez pas les animaux. S’ils se sont réfugiés dans leur cachette, ne les forçez pas, ils sont déjà stressés.

- évitez de nourrir les poissons, pour ne pas pervertir leur comportement et déséquilibrer l’écosystème.

- Après la plongée, efforcez-vous d’économiser l’eau douce (avez-vous vraiment besoin de rincer votre combinaison à chaque fois ?).

- N’achetez pas de souvenirs arrachés à la mer.

- Au restaurant, demandez comment sont pêchés les produits de la mer.

Il y en a d’autres ! Retrouvez-les tous dans la charte internationale du plongeur éco-responsable de l’association Longitude 181, qui met aussi à disposition un guide international des centres de plongée éco-responsables

Article extrait du numéro #2

Au cœur des Corbières

Première rencontre, Julien, à Montlaur, cueilleur-herboriste, « deux professions qui n’existent pas vraiment ». Après une quinzaine d’années dans le vin, il s’est lancé dans la cueillette de plantes sauvages en 2014. Lavande, thym, millepertuis, cèdre… qu’il va chercher dans les garrigues pour les transformer en huiles essentielles et en hydrolats.

Découvrez le portrait de Julien dans le magazine numéro #1 d’Oxytanie

Après l’effort, le réconfort ! Nous passons la nuit au gîte écologique du domaine des Cascades, à Ribaute. C’est la propriétaire, Sylvie, qui nous accueille. Avec son mari, Laurent, ils se sont installés dans la région il y a une vingtaine d’années pour travailler dans la viticulture. « Mais on ne fait pas que du vin dans les Corbières ! », prévient Sylvie. Et ils en sont un bel exemple. Sur leur petite propriété, ils font aussi de la bière, des olives, des truffes, du safran et cultivent un potager. Tout est bio. « C’est vrai qu’on aime expérimenter, reconnaît Sylvie, mais finalement tout s’enchaîne. On est heureux de servir nos produits à la table d’hôtes. »

Découvrez le portrait de Sylvie dans le magazine numéro #1 d’Oxytanie

Puis nous avons rendez-vous avec le père Ambroise, à l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse. Les chanoines vivent dans ce monastère bénédictin depuis 2004. Ils nous ouvrent exceptionnellement les portes de leurs jardins. Sur « les meilleures terres de la vallée », irriguées par un canal qui limite les crues de l’Orbieu, de larges allées d’arbres, dans l’axe du bâtiment principal, ont été dessinées puis plantées. Et il y a cinq ans, les religieux ont commencé à cultiver leur potager. « On a besoin de la nature, on ne peut pas vivre hors sol, explique le père Ambroise. Ce qu’on ne consomme pas, on le donne à des familles qu’on reçoit ou à qui l’on rend visite. Notre objectif n’est pas l’autonomie car notre vocation n’est pas d’être coupés du monde, nous voulons partager les problématiques des gens que l’on croise ou que l’on accompagne. »

Découvrez le portrait du père Ambroise et l’ensemble de la visite dans le magazine numéro #1 d’Oxytanie

Pour aller plus loin

Rien trouvé.