Dans la vallée où les abeilles ne meurent pas

Des abeilles noires en souffrance les premiers jours de l’été, ils n’avaient jamais vu ça. Mais cette année la météo a été particulièrement chaotique, empêchant les abeilles de se nourrir comme elles auraient dû au printemps. « Il faut les aider un peu », confie Chantal, fichu sur la tête, en enlevant son encombrante combinaison blanche. Elle vient de déposer dans chaque ruche quelques gouttes de sirop sucré qu’elle a concocté pour elles, un coup de pouce pour attendre des jours meilleurs. Dans cette vallée préservée au cœur des Cévennes, les abeilles sont aussi en danger. Mais Yves-Élie et Chantal arrivent à maintenir un taux de mortalité de 5 % à 10 % chaque année, ce qui correspond à leur mortalité naturelle, pas plus. En Europe, on parle de 23 % en moyenne. Les coupables sont connus et nombreux : les engrais et pesticides chimiques, les virus (principalement le varroa), les parasites comme le frelon asiatique, mais aussi les monocultures intensives qui ont appauvri la flore et nuisent à la biodiversité.

Des capacités extraordinaires de résistance et d’adaptation

C’était déjà le cas il y a un peu plus d’une dizaine d’années quand Yves-Élie, alors réalisateur de documentaires, décide de raccrocher sa caméra et de revenir s’installer chez lui, au Pont-de-Montvert. « Je venais de tourner un film sur les pesticides, je voyais les dégâts que ça faisait », explique-t-il simplement. Avec Chantal, ils se passionnent pour l’abeille noire, « l’abeille locale », seule abeille mellifère présente naturellement en France. Il y a un siècle il n’y avait qu’elle dans les ruches de l’Hexagone, mais elle a été peu à peu abandonnée au profit de sous-espèces plus rentables et plus dociles. Au point d’être aujourd’hui en voie d’extinction, menacée par l’importation de ces sous-espèces qui amènent avec elles des pathogènes inconnus et fragilisent son patrimoine génétique. « Aujourd’hui, la majorité des apiculteurs travaillent avec des abeilles importées et hybrides. En visant la rentabilité à court terme, on a créé des organismes déconnectés du vivant, des espèces hyper sélectionnées qui sont en réalité très fragiles et inadaptées à nos territoires. Alors que l’abeille noire, elle, a des capacités extraordinaires de résistance et d’adaptation ! », s’enthousiasme Yves-Élie. En 2006, ils s’installent en tant qu’apiculteurs pour expérimenter autre chose, puis, en 2008, ils créent l’association L’Arbre aux abeilles, qui œuvre à la préservation de l’abeille noire et de son habitat traditionnel en Cévennes, le rucher-tronc. Au cœur du Parc national des Cévennes, les nombreux bénévoles, apiculteurs ou non, redonnent vie à une vingtaine d’hectares le long du Tarn pour offrir un cadre de vie sain et nourricier aux pollinisateurs. Un conservatoire, « la vallée de l’Abeille noire », qui compte aujourd’hui 150 colonies.

« Quand on les laisse tranquilles, les abeilles se portent beaucoup mieux », répond Yves-Élie d’une voix douce quand on lui demande le secret de cette vallée où les abeilles ne meurent pas. « Pour nous, ce qui compte avant tout, c’est le bien-être des abeilles. On respecte leur rythme et leur biologie, on ne leur en demande pas trop. Attention, cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire ! On a tellement déséquilibré les milieux que les abeilles ne pourraient pas s’en sortir seules aujourd’hui. C’est un équilibre à trouver. On ne peut pas revenir en arrière mais on peut réadapter nos pratiques. »

Pas de pesticides ni de sélection

« L’idée, c’est d’aller vers une apiculture basée sur le bien-être des abeilles et de s’éloigner d’une apiculture basée sur les exigences des apiculteurs. C’est à nous de nous adapter aux abeilles, pas le contraire »

Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ? « La première chose, comme faisaient les anciens avec bon sens, c’est d’installer les abeilles dans des endroits propices à leur développement. On ne met pas les ruches dans des cultures traitées avec des pesticides ! » Pas non plus de transhumance (le fait de déplacer les ruches pour suivre les floraisons et optimiser le rendement), ni de sélection artificielle ; aucune intervention dans la production et la reproduction. « Et on récolte seulement au moment où on peut leur prendre un peu de surplus sans les déstabiliser. Trop tôt on les prive d’une alimentation naturelle au printemps ; trop tard elles n’ont pas le temps de constituer leurs réserves pour l’hiver. L’idée, c’est d’aller vers une apiculture basée sur le bien-être des abeilles et de s’éloigner d’une apiculture basée sur les exigences des apiculteurs. C’est à nous de nous adapter aux abeilles, pas le contraire. » Quand il fait froid ou qu’il y a du vent, « on sait qu’il faut les laisser tranquilles, on ne force pas les choses. » Plus nerveuse que les autres mellifères, l’abeille noire pâtit de cette mauvaise réputation. « C’est pourtant une très bonne chose, s’exclame Yves-Élie, ça signifie qu’elle a un instinct de défense très développé ! Il faut juste faire avec. C’est ça, aussi, respecter l’abeille. »

En dix ans d’expérimentations et d’échanges avec les autres sanctuaires réunis au sein de la Fédération européenne des conservatoires de l’abeille noire (Fedcan), dont Yves-Élie est le vice-président, ils ont défini une charte des pratiques de la « zone cœur » qui peut servir à tous.

Mais avec leurs « seulement » 250 ruches, il était important pour Yves-Élie et Chantal de montrer qu’on peut non seulement faire vivre l’abeille noire, mais aussi en vivre. « On ne récolte que le surplus de miel, ce dont elles n’ont pas besoin », précise Chantal. Une récolte qu’ils transforment en partie en hydromel. Pas besoin d’en faire la publicité : les pots et les bouteilles partent dans le monde entier, prisés par des tables de plus en plus en quête de naturalité. « C’est du miel tel que les abeilles le font pour elles-mêmes. C’est du miel d’abeilles, pas du miel d’apiculteurs », sourit Yves-Élie. Certains y retrouvent le goût du nectar de leur enfance.

Des cultures anciennes

Préserver les abeilles, c’est aussi préserver leur environnement. Avec l’aide des collectivités territoriales et de l’ONG Pollinis, les nombreux bénévoles de L’Arbre aux abeilles s’attellent à recréer tout un « paysage agricole prospère pour les Hommes et les pollinisateurs ». Depuis deux ans, près des ruches, ils ont planté du sarrasin, le « blé noir », qui se cultivait ici autrefois et ne requiert aucun traitement. « Il fleurit mi-août, au moment où les abeilles commencent à manquer de nourriture. » Sans gluten mais riche en protéines, sa farine est vendue avec les produits de la ruche. Un peu plus loin, d’autres plantes et arbres à fleurs bénéfiques aux abeilles ont été plantés. Des arbres fruitiers anciens de la région, sauvés de l’oubli par l’association des Vergers de Lozère. La châtaigneraie, aujourd’hui à l’abandon, est progressivement rouverte avec le greffage de châtaigniers en espèces anciennes. « Et avec nos cépages interdits, bientôt nous ferons du vin, et même du pois chiche noir des Cévennes ! Ce sont d’anciennes cultures, sélectionnées pour leur appartenance au patrimoine local et leur compatibilité avec les pollinisateurs : très résistantes et adaptées au territoire, elles sont un peu le pendant de l’abeille noire. L’objectif, c’est de tester une agriculture locale et un modèle économique compatible, et même favorable aux pollinisateurs. » Un projet de territoire qui pourra servir de modèle. L’Arbre aux abeilles est en train de monter un programme de coopération avec des apiculteurs d’Asie du Sud-Est. « Quand on commence à débobiner la pelote, on s’aperçoit que c’est le même fil rouge, c’est un problème planétaire. On est à la croisée des chemins : est-ce qu’on va continuer la normalisation ou jouer vraiment la carte de biodiversité ? », demande Yves-Élie.

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

L’info en +

La seule abeille locale

L’abeille domestique, apis mellifera, comprend 26 sous-espèces, parmi lesquelles l’abeille noire (apis mellifera mellifera). Installée depuis plus d’un million d’années dans le nord-ouest de l’Europe (des Pyrénées à la Scandinavie), l’abeille noire est la seule abeille véritablement adaptée à nos climats et à nos biotopes. Contrairement aux sous-espèces importées, elle était capable de se débrouiller toute seule dans la nature. « Ce n’est plus le cas depuis l’arrivée de nouveaux pathogènes », souligne Yves Élie. Reconnaissable à sa robe sombre et poilue, elle se distingue par son endurance hors-pair qui en fait une super pollinisatrice, sa sobriété (elle adapte sa croissance à sa ressource) et une grande combativité face aux prédateurs et aux intrus.

Article extrait du numéro #2

Activité en relation

Découvrez bientôt l’Arbre aux abeilles avec le club

Les eaux vivent

Ce n’est peut-être pas un hasard si Mathieu Foulquié a grandi à Saint-Clément-de-Rivière, là où le Lez prend sa source. « Quand j’étais ado, cette grande vasque m’intriguait, mais je n’aurais jamais imaginé pouvoir y plonger un jour, qui plus est avec Frank Vasseur, LA référence en plongée souterraine ! » Un retour à la source pour le biologiste marin, photographe et scaphandrier professionnel, qui a sillonné pendant vingt-cinq ans les fonds marins du monde entier. Cela fait quelques années que Mathieu se plaît aussi à explorer le fleuve de son enfance, ce « fil céladon» qui alimente toute la métropole de Montpellier mais qui fait surtout parler de lui quand il déborde. En photographiant les profondeurs du Lez, il met en lumière tout un monde méconnu. Il porte aussi un regard décalé et insolite sur ses habitants, comme le chabot du Lez, une espèce endémique du fleuve qui ne vit que dans ses cinq premiers kilomètres, ou encore ce couple de crapauds communs, immortalisé en pleins ébats, qui a valu à Mathieu de nombreux prix et une publication dans le réputé National Geographic. « C’est une attirance sûrement plus poétique que rationnelle, sourit-il. Certes, les fonds subaquatiques en eau douce sont un peu moins colorés que les fonds marins mais on y trouve des milieux et des habitants très variés. Dans les zones de courant, dans des torrents de montagne, on peut même capturer des ambiances surréalistes. »

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Retrouvez d’autres photos de Mathieu Foulquié https://500px.com/mathieufoulquie, sur son Facebook https://www.facebook.com/MathieuFoulquiePhotographie ainsi que le portfolio complet dans le numéro #2 d’Oxytanie

Pour la photo : copie, utilisation et reproduction interdites. Tous droits réservés © Mathieu Foulquié

Article extrait du numéro #2

Dans les ateliers de Regain

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Pour aller plus loin

En terre andralopithèque

François Sanz nous raconte, en BD, la vie du éco-hameau d’Andral, dans le Lot. Un lieu où le processus est tout aussi important que le but à atteindre.

Article extrait du numéro #2

Ils ne manquent pas d’idées

Des bouteilles en fibres de lin (Toulouse)

Boirons-nous demain dans une bouteille en fibres de lin ? C’est le pari des concepteurs toulousains de la Green Gen Bottle, la première bouteille biosourcée et recyclable, développée à partir de fibres de lin et de résines d’origines végétales. Ultralégère, elle est aussi très résistante et capable de résister aux fluctuations de température. Le choix du lin n’est pas anodin : 70 % de la production vient de France ; une culture qui ne demande ni irrigation ni traitements phytosanitaires. Objectif : un bilan carbone proche de zéro. Après plusieurs années de recherche et développement, l’objectif est de lancer la production à grande échelle au printemps 2020.

GreenGenBottle © DR

Un sac isotherme en laine de mouton et en chanvre (Lot)

Ce « mouton givré » n’en finit pas de faire parler de lui. Depuis que la Lotoise Cinthia Born a remporté le prix de « La start-up est dans le pré », à Laguiole (Aveyron), en mai dernier, son projet a connu un énorme coup d’accélérateur. Il s’agit d’un sac isotherme écolo en laine de mouton et en chanvre, deux isolants naturels qui permettent de garder les aliments au frais pendant plusieurs heures. La production vient de commencer et les premiers sacs sont vendus via un financement participatif.

L’objectif est de valoriser la laine française et de relancer la filière du chanvre dans le Lot, une plante écologique par définition car elle n’a ni besoin d’eau, d’engrais ou de pesticides. « On veut faire vivre nos campagnes », résume la pétillante couturière, qui ne manque ni d’énergie ni d’ambition.

© DR

Des barquettes compostables dans les cantines (Tarn-et-Garonne)

À Castelsarrasin, Cellulopack a le vent en poupe. Depuis 2013, la jeune société produit des emballages à partir de fibre de cellulose moulées : comme dans un moule à gaufre géant, la pâte à papier est pressée et séchée pour fabriquer des porte-gobelets, des cales-bouteilles et même des coquetiers… entièrement biodégradables et compostables. Mais son produit phare, c’est RestOkompost¸ l’association unique (et brevetée) d’une barquette en cellulose moulée et d’un film bio-compostable. Apte au contact alimentaire, étanche aux graisses et à l’eau et résistant à une température de 200°C, c’est un contenant idéal pour remplacer les barquettes en plastique. Broyé, il se décompose en terreau en quelques semaines. « On savait qu’il y avait un marché mais on a été surpris par l’ampleur de la demande », confie Olivier Mas, le président de Cellulopack, qui compte une vingtaine de salariés. Les collectivités sont en effet de plus en plus nombreuses à bannir le plastique de la cantine, répondant tant aux inquiétudes sanitaires qu’à la question des déchets. Montpellier a été la première métropole en France à se lancer, en février dernier. Toulouse lui a emboîté le pas en avril. La barquette de Castelsarrasin n’a pas encore pris de marché en Occitanie mais s’apprête à fournir les cantines de Bordeaux. Elle recrute et doit s’agrandir. « On a prévu de doubler le chiffre d’affaires très rapidement », confirme Olivier Mas.

© DR

Pour aller plus loin

« La biodégradation est le seul recyclage parfait qui existe »

Spécialiste du plastique au niveau mondial, Nathalie Gontard, chercheuse de l’INRAE de Montpellier, public un livre choc : « Plastique, le grand emballement ». Nous l’avions…

« Pourquoi casser des bouteilles en parfait état ? »

En mai, l’association Consign’Up lançait sa première expérimentation pour réintroduire la consigne dans le territoire toulousain. Les explications de Marion Lembrez, porteuse du…

Ça roule pour le vrac !

Après plusieurs années dans la recherche en écologie, Anne-Sophie avait envie de concret : elle vient de créer la première épicerie itinérante zéro déchet dans le Gers.

Article extrait du numéro #2

La vague citoyenne

Valras-plage, un lundi matin. Le sable garde les stigmates du week-end : des bouteilles de bière par ci, une canette, un tournevis (!)… « C’est une maladie : maintenant, quand je vais à la plage, je ne peux pas m’en empêcher », s’excuse Benoît en s’éloignant pour aller les ramasser. « Ce sera déjà ça de moins qui risque de partir à la mer. Vous n’imaginez pas tout ce qu’on peut retrouver dans l’eau. » C’est en plongeant que Benoît, sapeur-pompier professionnel, ancien pompier de Paris, a réalisé que la Méditerranée était devenue une poubelle. « J’ai vu la différence en quelques années. Maintenant, on tombe plus facilement sur du plastique que sur du poisson. » Originaire de Bessan, un petit village de l’Hérault, le jeune homme de 31 ans est un « enfant du littoral ». Son quotidien, c’est la baignade, la plongée, la pêche… Mais aussi le terrain de rugby et les rings de boxe avec les copains. Pas vraiment la fibre écolo. Toujours pas d’ailleurs. « Je n’aime pas trop parler d’écologie, grimace-t-il. Je préfère parler d’éco-citoyenneté. »

« Deux heures de nettoyage, ça équivaut à des heures et des heures de débats ! À la fin, on étale tout ce qu’on a récolté, on boit un coup ensemble, les gens finissent par se faire la morale eux-mêmes »

Il suffit de passer quelques minutes en sa compagnie pour s’apercevoir que Benoît a une autre « maladie » : son portable. Il faut dire qu’il sonne, vibre ou bippe toutes les trois minutes. « C’est par là que tout a commencé », s’excuse-t-il à nouveau. Il y a cinq ans, Benoît est à la plage avec des copains quand il décide de créer Project Rescue Ocean. « Au début c’était une boutade ; d’ailleurs, même en anglais, ça ne veut rien dire mais c’est pas grave ! Je voyais les enfants jouer avec les mégots, ce n’était plus possible. Le soir-même j’ai créé une page Facebook, et puis j’ai commencé à publier simplement des photos et des films que je faisais sous l’eau avec une petite caméra embarquée. Au début, ça faisait bien marrer les copains ! Mais en quelques mois, j’étais suivi par des centaines de personnes. »

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

L’info en +

La Méditerranée est l’une des mers les plus polluées au monde. Le plastique représente 95 % des déchets sur les plages et en surface mais ce sont les microplastiques, des fragments plus petits et plus insidieux, qui atteignent des niveaux records : leur concentration est presque quatre fois plus élevée en Méditerranée que dans le « vortex de déchets » du Pacifique nord. (source : WWF)

Article extrait du numéro #2

Celles sur Terre

« C’est un bijou dans son écrin. » En plissant les yeux pour les protéger du soleil brûlant, Sébastien embrasse le paysage du regard. Tout autour, les collines de roche rouge caractéristiques du Salagou se reflètent sur les eaux bleues du lac. Au centre, baignée de soleil, Celles se dévoile telle une cité perdue, désolée, magnétique. Les visiteurs y viennent par milliers chaque année, fascinés tant par la beauté du lieu que par son histoire hors du commun. Comment ne pas être ému en parcourant ses rues désertiques, ses ruines grillagées aux fenêtres emmurées, comme si le temps s’était soudainement arrêté il y a cinquante ans ? C’était en septembre 1969, les derniers habitants évacuaient les lieux : le village devait être englouti dans le lac, créé pour irriguer la vallée. Mais l’eau ne montera finalement jamais jusque-là. Le village était sauvé, mais il était vide : tous ses habitants l’avaient déserté et ne reviendraient jamais. « C’est encore un traumatisme, remarque Sébastien. Ils ont été expropriés mais en plus ils ont eu le sentiment d’avoir été expropriés pour rien. » Dans sa famille, le souvenir est toujours douloureux. « Je suis le seul des futurs habitants à avoir un affect terrien avec Celles, confirme-t-il. Mais je tiens à repartir sur des bases neutres, c’est pour ça que je n’ai pas voulu récupérer la maison de mon grand-père. Je n’ai pas envie de refaire le passé. » Dans ce « petit coin de paradis » où il a toujours aimé se ressourcer, il souhaite installer un atelier de dégustation pour ses vins élevés en musique, un concept innovant qu’il est en train de développer.

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Article extrait du numéro #2

La Belle Aude, le bon goût de la réussite collective

La visite débute par un grand espace vide. Avant de nous faire passer derrière de grandes bâches blanches, Christophe veut nous parler de ce qu’on ne voit plus. « Imaginez : avant, ici, il y avait neuf lignes de fabrication de sorbets et crèmes glacées. On tournait presqu’en continu, une vraie fourmilière. » L’usine Pilpa comptait 127 salariés et des dizaines d’intérimaires. Entré comme manutentionnaire en 1997, Christophe était chef de ligne, là où aujourd’hui il n’y a plus rien que du carrelage jauni. L’annonce de la fermeture, « on l’a vécue comme une injustice. En quarante ans les salariés avaient su sans cesse s’adapter : on nous demandait toujours plus de flexibilité, toujours plus de rentabilité. »

SEULE EST RESTÉE LA « RUFF »

Le délégué CGT devient une des figures de la lutte contre la fermeture. Objectif : garder l’emploi par tous les moyens. Après plusieurs mois d’études et de débats, l’activité continuera finalement sous la forme d’une Société coopérative ouvrière et participative, une Scop, qui prend le nom de La Fabrique du Sud. Dix-neuf ouvriers et agents de maîtrise y investissent leurs indemnités de licenciement. Derrière les bâches, nous les retrouvons autour de la « Ruff », une mini-ligne de remplissage automatique qu’ils ont conservée de leur ancien employeur. 6 000 pots de glace en sortent chaque jour. « Avant, c’était 18 000 pots par heure », glisse Christophe, devenu président du conseil d’administration et responsable du développement de la Scop. Les locaux, rachetés par la communauté d’agglomération de Carcassonne, sont loués en partie à la coopérative contre un loyer modéré. Si le syndicaliste s’est installé dans le plus grand bureau, celui de l’ancien patron, « c’est surtout parce que je parle trop fort ! », rigole-t-il. Dans une Scop, les salariés sont aussi associés et donc propriétaires de leur entreprise. Le conseil d’administration définit les orientations de la société mais ce sont les sociétaires qui les valident en assemblée générale. « Avant, nous n’étions que les maillons d’une chaîne. Maintenant, l’entreprise nous appartient à tous ! »

« La motivation première, c’était de retrouver de la fierté. Avant, on ne parlait que de rentabilité. Maintenant, c’est une autre philosophie, plus transversale. L’intelligence collective crée de la valeur et donne du sens à ce que l’on fait » Christophe, ancien chef de ligne, président du conseil d’administration de la Scop

SE FORMER À DE NOUVEAUX MÉTIERS

Au bout de deux ans au sein de la Scop, les salariés deviennent sociétaires. Chacun compte pour une voix, quelle que soit la somme apportée au capital de l’entreprise. Les plus bas salaires ont été revalorisés et l’ensemble des salariés a évolué. Il a fallu réapprendre les métiers de production mais aussi se former à de nouveaux : commercial, logistique, ressources humaines… Et embaucher, principalement au service commercial. « La motivation première, c’était de retrouver de la fierté. Avant, on ne parlait que de rentabilité. Maintenant, c’est une autre philosophie, plus transversale. L’intelligence collective crée de la valeur et donne du sens à ce que l’on fait », affirme Christophe. « Mais être salarié-sociétaire, ce n’est pas forcément évident. Ce sont des droits mais aussi des devoirs. Il faut apprendre à faire confiance et à se faire confiance. »

Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à la vie de l’entreprise et avoir accès aux résultats des ventes. Au bout de la « Ruff », Sébastiana, quatorze ans de boîte, met les pots de glace dans les cartons, direction l’énorme tunnel de surgélation. « Au début, c’était plus stressant, là on a pris notre rythme, on est plus confiant dans l’avenir. Tout savoir ça ne m’intéresse pas, mais j’aime bien regarder si les chiffres sont bons. C’est notre bébé, on veut savoir s’il se porte bien! Ici c’est comme une deuxième famille. »

Avec une production qui a quadruplé depuis 2014 et un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros en 2018, le bébé est sur la bonne courbe de croissance. Le pari fou des Carcassonnais semble gagné. « Mettre en place la structure, faire notre place sur le marché, c’était dur. Mais le plus compliqué, c’est de durer », tempère Christophe.

DES PRODUITS NOBLES ET UN SAVOIR-FAIRE

Revenons cinq ans en arrière. « Il a fallu créer notre identité, revoir toute notre façon de travailler. On voulait faire un produit qui a du sens », explique le président de la Scop, qui se place sur un nouveau créneau : le haut-de-gamme local. Une glace artisanale basée sur des produits nobles et du savoir-faire pour se démarquer de la glace industrielle. Le nom est tout trouvé : La Belle Aude. Un écho à leur département mais aussi le nom d’une vache, « synonyme de bon lait ». Pas du lait en poudre comme dans la plupart des glaces industrielles, mais du lait entier qui vient de Haute-Loire et de Normandie. « On veut valoriser la filière française et avoir moins de transformation. » À la Fabrique du Sud, on tient à ce que ce soit l’ingrédient qui donne le goût. Il n’y a donc pas d’arômes ni de colorants artificiels, pas de sucre ajouté non plus. Les matières premières sont achetées localement dès que c’est possible, comme le miel et les purées de fruits qui viennent de l’Aude ; et pour les autres, comme les indispensables cacao et vanille, via des réseaux éthiques et à taille humaine.

34 RECETTES À CRÉER

Celui qui a conçu les 34 parfums de la gamme, c’est Bernard. Avant, comme il l’explique, il était « assistant qualité d’une grosse entreprise. On était quatre dans mon service, dix à la recherche et au développement ». Aujourd’hui, il est… tout seul, dans un laboratoire démesuré comme le reste des locaux. « On est parti de zéro. En neuf mois il a fallu créer les produits, les recettes, trouver les fournisseurs… J’ai suivi une formation à l’école nationale de la pâtisserie. Glacier, c’est plutôt sympa comme métier, je n’ai pas eu beaucoup à me forcer ! Je fais mon marché, j’aime les bons produits. Je n’ai pas de mal à me mettre à la place des consommateurs ; ils ont raison d’être de plus en plus soucieux. Ça nous oblige à nous remettre tout le temps en question. »

« Ce n’est jamais simple, on reste une entreprise ; mais on ne subit plus, on sait pourquoi on fait les choses. Il y a un groupe derrière. On se nourrit mutuellement et c’est ça qui fait notre réussite. Le projet nous a fait nous surpasser » Bernard, ancien assistant qualité, responsable de la recherche et du développement à la retraite

S’il apprécie de rencontrer lui-même les producteurs, c’est d’un parfum plus exotique qu’il est particulièrement fier : la vanille. C’est d’ailleurs le fleuron de la marque. Les gousses, qui viennent d’un petit producteur de Madagascar, sont diffusées directement dans le lait. Un goût inimitable. Il faut aussi être très réactif, s’adapter aux envies. La gamme s’étoffe de deux ou trois nouveaux parfums chaque année, en bio également, où la demande est forte.

DÉMÉNAGER DANS DES LOCAUX PLUS ADAPTÉS

Tous les salariés-coopérateurs sont invités à proposer des idées, à donner leur avis sur les recettes. « On a créé une ligne de bûches, des bijoux ! », s’exclame Daniel. Ses larges moustaches ne cachent pas l’émotion et la fierté de ce grand gaillard qui travaille au nettoyage depuis plus de trente ans. « À 52 ans je ne risquais rien, mais c’était quand même un truc de fou ce qu’on a fait ! Il a fallu tout monter nous-mêmes. Comme on n’avait qu’un seul commercial, on est allé dans les supermarchés avec des questionnaires, on a fait des animations sur les marchés… Vendre des glaces, c’est pas notre métier, j’étais mort de trouille ! Il a fallu se faire violence mais quand ça marche, c’est génial, ça donne encore plus la niaque. » Après les avoir soutenus dans leur combat pour sauver les emplois, les Audois se font un devoir d’acheter les sorbets et crèmes glacées de La Belle Aude. D’autant plus que le slogan écrit sur les pots dit vrai : La glace est aussi bonne que l’histoire est belle.

Cinq ans plus tard, Bernard ne regrette pas de s’être lancé dans cette aventure collective, « même si ce n’est jamais simple, car on reste une entreprise ; mais on ne subit plus, on sait pourquoi on fait les choses. Moi j’étais en fin de carrière, j’avais peut-être moins à perdre que d’autres. Je me suis dit, tu peux apporter quelque chose, tu peux t’exprimer. Et puis, je savais qu’il y avait un groupe derrière. Le collectif, ça m’a toujours plu. On se nourrit mutuellement et c’est ça qui fait notre réussite. Le projet nous a fait nous surpasser, donner le meilleur de nous-mêmes. »

La prochaine étape marquera un tournant important : d’ici trois ou quatre ans, la Scop a pour projet de déménager dans des locaux plus adaptés, où il n’y aura plus tout ce vide qui rappelle le passé. Comme le résume Sébastiana : « On écrit notre propre histoire mais on n’est pas encore chez nous. »

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

L’info en +

Entreprise démocratique

Parmi les structures coopératives, les Scop sont les seules dont les membres associés sont les salariés. Rattachées au droit coopératif et au droit des sociétés commerciales, elles reposent sur un principe de démocratie d’entreprise et de priorité à la pérennité du projet. Les salariés associés participent aux grandes décisions stratégiques en assemblée générale selon le principe « 1 personne = 1 voix ». Co-entrepreneurs, ils sont associés au capital, aux décisions, aux résultats de l’entreprise et élisent leurs dirigeants.

Article extrait du numéro #2

Du blé ancien à l’assiette, L’Odyssée d’Engrain

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Article extrait du numéro #2

Des ruchers-troncs sortis de l’oubli

Il ne voulait pas nous laisser partir sans nous emmener voir le rucher des Mellières. Un lieu magique, hors du temps, qu’Yves-Élie a découvert par hasard, il y a dix ans, alors qu’il se baladait dans ce bois pentu au-dessus du Tarn, en contrebas de la départementale qui mène à Florac. Il a d’abord vu le buis, que les anciens plantaient près des ruchers pour « soigner » naturellement les abeilles. En s’approchant, il a vu ces quelques ruches-troncs toujours debout, plus d’un siècle après leur construction. Nichés au cœur de la forêt, tels des gardiens sur leur terrasse creusée dans la montagne, ils ont résisté au passage du temps. Le tronc de châtaignier est toujours debout ; les pierres de lauze, recouvertes de mousse, posées dessus. Seules les abeilles, elles, ne sont plus là. Le propriétaire du terrain ne connaissait pas l’existence de ce rucher, bâti par son grand-père.

Combien de ruchers-troncs ont-ils été ainsi oubliés ? « Certainement des centaines de ruchers rien que dans la vallée, c’est-à-dire des milliers de ruches. À une époque, dans les années 60-70, on n’en parlait plus, on en avait même presque honte », confie Yves-Élie.

Les ruchers-troncs ont été oubliés. Témoins d’une époque révolue où chaque famille produisait son miel. Les abeilles y butinaient les fleurs de châtaigniers mais aussi les fleurs des cultures pratiquées tout autour, sur des terrasses aujourd’hui envahies par les arbres et les genêts.

Inspiré du processus de nidification naturel des abeilles dans les troncs d’arbres creux, la ruche-tronc est un modèle ancestral d’apiculture sédentaire, où les abeilles mènent une vie très proche de l’état sauvage. « C’est une tradition millénaire adaptée à l’Homme et à la nature. Retrouver le lien avec la nature, c’est aussi retrouver la part culture de l’agriculture. » En voulant préserver l’abeille noire, les apiculteurs de L’Arbre aux abeilles se sont naturellement attelés à restaurer et repeupler ces ruchers traditionnels. Auprès de Paul Chapelle, le doyen (auquel Yves-Élie a consacré un film), ils ont réappris les savoir-faire traditionnels qui y sont liés.

Directement inspirés de la nature

Pour la première fois depuis très longtemps, ils ont aussi bâti un nouveau rucher-tronc, dans la Vallée de l’abeille noire, un pont entre tradition et modernité. Il n’est pas encore terminé mais ils espèrent y installer les premières colonies au prochain printemps. Rien n’a été laissé au hasard : son emplacement, son exposition… Comme dans le temps, ils ont construit des murs de pierre pour le protéger du vent, les ont posés sur une grande dalle sensiblement inclinée vers l’arrière pour éviter que l’eau ne stagne sous les ruches… Des ensembles architecturaux remarquables et bioclimatiques avant l’heure, inspirés de la nature pour assurer aux abeilles bien-être et sérénité.

Depuis cet été, L’Arbre aux abeilles a mis en place un parcours de découverte pour que le public puisse explorer, à son rythme, quatre ruchers-troncs d’hier à aujourd’hui. Dans le bois des Mellières, les gardiens sortent définitivement de l’oubli.

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie

Pour aller plus loin

Dans la vallée où les abeilles ne meurent pas

« Quand on les laisse tranquilles, elles se portent beaucoup mieux. » Yves-élie n’en fait pas un secret, au contraire. Si ses abeilles meurent moins qu’ailleurs, c’est qu’il a…

Article extrait du numéro #2

Activité en relation

Découvrez bientôt l’Arbre aux abeilles avec le club

Le loup, symbole de la nature sauvage, peut-il faire régresser la biodiversité des territoires qu’il colonise ?

Entre les anti et les pro-loups, qui occupent l’espace médiatique, y-a-t-il de la place pour une troisième voix ? Fin octobre 2018, le Parc naturel régional des Grands Causses, dans le Sud Aveyron, décidait de faire entendre la sienne. Depuis le retour du loup sur le territoire, le Parc est dans une situation ambigüe. « Il ne s’agit pas d’alimenter le débat pour savoir si le loup a sa place ou non sur ce territoire d’élevage (…) mais d’appréhender l’arrivée du loup non pas seulement comme une progression de la biodiversité locale mais également comme un levier de régression de celle-ci », écrit Alain Fauconnier, président du Parc. Ce qu’il appelle, plus loin, un « conflit de biodiversité ».

Le loup, symbole de la nature sauvage, peut-il aussi faire régresser la biodiversité des territoires qu’il colonise ?

« Concrètement, on a sur un même territoire une directive européenne Habitats naturels, faune, flore, qui s’applique avec deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires, à savoir protéger le loup et conserver la biodiversité remarquable des milieux ouverts agropastoraux », explique Laure Jacob, chargée de mission milieux naturels, faune, flore au PNR des Grands causses, qui s’empresse d’ajouter : « Ce n’est pas une contradiction mais un double enjeu. On a une double mission : c’est bien à la fois de conserver la biodiversité liée à l’utilisation des parcours, et à la fois de conserver une espèce qui potentiellement peut créer des nuisances à ce milieu. »

Situé à l’intersection de trois domaines biogéographiques (continental, méditerranéen et atlantique), le Parc des Grands Causses compte 19 sites Natura 2000, des espaces protégés au niveau européen. Et parmi eux, les habitats agropastoraux, façonnés par l’activité agricole pendant des siècles. Sur les grands causses, les éleveurs sont les gardiens de ces milieux semi-naturels, des landes et des prairies d’une biodiversité exceptionnelle.

« Il y a des moyens de concilier le maintien de l’élevage

et le retour d’une vie sauvage »

« Ce ne sont pas les espèces elles-mêmes qui sont rares. Ce qui est remarquable, c’est l’assemblage de ces espèces, c’est un habitat naturel particulier. » Sauf que le retour du loup le met en danger. Pour se prémunir des attaques, il est tentant pour les éleveurs de laisser les brebis en bergerie plutôt que de les emmener sur les parcours. « L’agropastoralisme permet un certain maintien de ces milieux ouverts, précise Laure Jacob. Mais ils sont très instables, en évolution permanente. En l’absence de pâturage, c’est la broussaille, puis la forêt, qui prend le dessus. Tout un ensemble d’espèces végétales et animales associées à ces espaces disparaissent. »

Que faire alors ? « Comme tous les parcs naturels, on est un territoire d’expérimentation, rappelle la chargée de mission. Nous sommes à la disposition des chercheurs, des spécialistes du loup et de l’agriculture pour tester des méthodes, des solutions, avec des protocoles scientifiques solides. » Objectif : trouver des marges de manœuvre et d’adaptabilité. Il n’y aura pas de solution toute faite ou définitive prévient-elle. « C’est compliqué parce que chaque territoire, chaque élevage est différent, on ne peut pas faire de généralités. Il faut prendre en compte la situation et l’envie de chaque éleveur, faire du cas par cas. Et nous tenir prêts à aider ceux qui sont prêts à chercher des solutions. »

Elle qui a vécu la réintroduction du vautour dans le Parc sait qu’il faudra du temps. « C’est un succès qui nous sert aujourd’hui. Le loup est revenu tout seul, lui, mais on sait qu’il y a des moyens de concilier le maintien de l’élevage et le retour d’une vie sauvage. »

Retrouver l’intégralité de l’article dans le numéro #2 d’Oxytanie (septembre-octobre-novembre 2019)

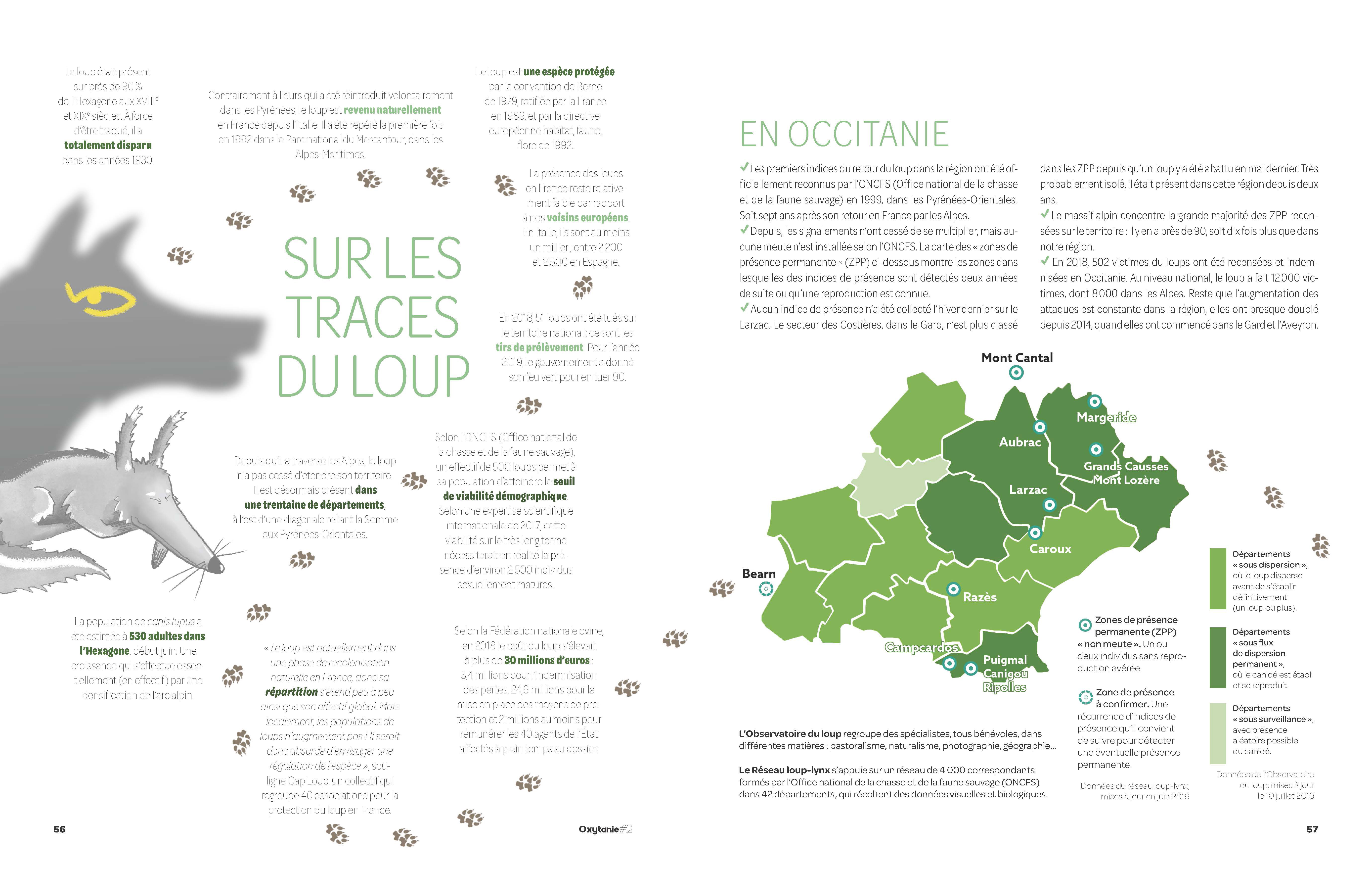

Contrairement à l’ours qui a été ré-introduit volontairement dans les Pyrénées, le loup est revenu naturellement en France depuis l’Italie. Il a été repéré la première fois en 1992 dans le Parc national du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes. En Occitanie, les premiers indices de sa présence ont été relevés sept ans plus tard. Depuis, le loup est installé dans une bonne partie de la région, avec une petite dizaine de zones de présence permanente.

Cliquez sur l’infographie pour l’agrandir

Pour aller plus loin

Au parc d’Orlu, le loup tel qu’il est

Faire de la pédagogie, montrer le loup tel qu’il est : c’est l’objectif de la Maison des loups d’Orlu, en Ariège. Depuis vingt-cinq ans, ses soigneurs partagent le quotidien des…

Vivre avec le loup, cet ennemi invisible

Pour les éleveurs du Larzac, le retour du loup est vécu comme une catastrophe. pour nous en parler, Patrick Goujon nous a reçu chez lui, à L’Hospitalet-du-Larzac.

Article extrait du numéro #2